Le 11 juin, j'ai enregistré avec David Christoffel un Métaclassique, Dorer, maintenant disponible en ligne.

Le 11 juin, j'ai enregistré avec David Christoffel un Métaclassique, Dorer, maintenant disponible en ligne. Il y est beaucoup question du Chœur d’ouverture de la Passion selon Saint Jean, aussi je remets en ligne une page de mon ancien site Bach, avec quelques modifications et ajouts.

-- - --- --------

J’ai été particulièrement frappé par un point du Bach et le nombre de Van Houten & cie, souvent cité dans ces pages.

Le Chœur d’ouverture de la Passion selon Saint Jean débute par les trois curieuses notes de la première mesure, jouées aux flûtes : la flûte 2 commence par les notes ré et sol, soit D et G selon la notation allemande, tandis que la flûte 1 fait entendre, entre ces deux notes, un mi bémol tenu, soit ES ou S selon la notation allemande.

Ceci serait une allusion à la formule SDG, abréviation de Soli Deo Gloria, « A Dieu seul revient la gloire », formule employée par Bach sous cette même forme abrégée SDG pour signer son exemplaire manuscrit du premier volume du Clavier bien tempéré, mais il a utilisé aussi DSG pour Deo Soli Gloria (en fin de diverses cantates, comme BWV 168, 173a).

Il est probable que ce SDG soit intentionnel, tant il était alors hardi de débuter une pièce par une telle disharmonie, et les musicologues n’avaient pas attendu Van Houten pour le supputer, mais voici ce qu’a apporté le Hollandais : la première partie de ce chœur, mesures 1 à 32, compterait 1847 notes d’orchestre exactement, ce qu’il lit 18-4-7, correspondant aux rangs des lettres S-D-G dans l’alphabet latin. Ensuite les parties construites sur le même matériel musical contiendraient 2138 notes d’orchestre, avec 2-1-3-8 correspondant aux notes B-A-C-H, ainsi qu’au nom du compositeur. Ces nombres 1847 et 2138 s’intègrent à une lecture totale de la musique écrite du Chœur, avec les autres parties et les notes de chœur, faisant apparaître les nombres « rosicruciens » de Van Houten…

Je n’y insiste pas car ce premier niveau, essentiel, résiste mal à une analyse objective. Très rapidement:

- On retrouve facilement les 1847 notes avancées pour les 32 premières mesures, sauf que Van Houten y a inclus les 2 notes achevant les phrases musicales des flûtes au début de la mesure 33. C’est en fait logique, ce qui l’est moins est d’omettre les premières notes correspondantes des autres instruments.

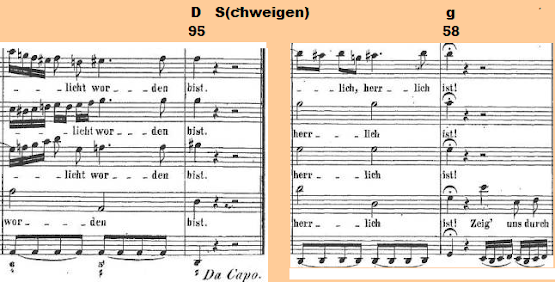

- Ce point serait discutable si les 2138 notes suivantes étaient obtenues selon un processus rigoureusement identique, or ce n’est pas le cas. Au plus bref encore, dans les 3 ensembles additionnés pour parvenir à ce total, Van Houten a compté ces notes d’orchestre là où il était impossible de les omettre, pour les points d’orgue des mesures 58 et 95, mais il n’a pas compté les notes du 3e temps de la mesure 78, là où il arrête l’ensemble médian (alors que les notes des flûtes sont comptées). Tout musicien comprendra qu’au moins les notes des violons, suivies d’un silence et d’une indication piano, ne peuvent être considérées comme appartenant à ce qui suit.

- Bach aurait facilement trouvé des solutions plus plausibles, sinon indiscutables, pour exprimer tel ou tel nombre dans un ensemble musical cohérent. Si malgré tout les analyses de Van Houten avaient une quelconque pertinence, il faudrait encore admettre que cette harmonie ne soit valable que pour la musique écrite : les 58 premières mesures sont ensuite jouées Da Capo, soit une nouvelle fois les (environ) 1847 notes, puis seulement la première partie (1087) des 2138 notes conjecturées…

Pour d’autres, c’est ce Da Capo qui signe l’harmonie numérique du Chœur, avec un rapport d’or 95/58…

Dans Bach ou la Passion selon Jean-Sebastien, Guy Marchand compte 95 mesures pour la musique écrite, et 57 mesures pour le Da Capo jusqu’au point d’orgue final mesure 58, ce qui lui fait envisager une structure Fibonacci 5-3 ou 3-2-3 (avec le facteur commun 19), remarquablement parallèle à celle du Chœur final de l’autre Passion (selon Matthieu), en 48-32-48 mesures bien marquées (3-2-3 avec le facteur 16).

Or le Da Capo du Chœur d’ouverture compte bel et bien 58 mesures, et l’oublier peut faire perdre des pistes essentielles :

- Ce Chœur exécuté compte ainsi 153 mesures, or 153 est le nombre sujet à bien des exégèses de Jean 21,11 : Simon-Pierre et 6 apôtres reviennent bredouilles d’une pêche sur le lac de Tibériade, Jésus ressuscité les attend sur le rivage et leur demande de jeter à nouveau le filet, qu’ils ramènent empli de 153 gros poissons.

- Le rapport 95/58 est plus proche du nombre d’or que 95/57. De fait 95-58 est le partage doré optimal de 153 en deux entiers, mais une analyse plus fine livre une possibilité époustouflante.

Car compter en temps, en noires, amène une excellente approximation du nombre d'or, de plus fibonaccienne.

Avant le silence de 3 noires de la mesure 95 (près de 3 secondes, ce qui est rare, sinon exceptionnel), on a 94 x 4 + 1 temps, soit 377, nombre de rang 14 dans la suite de Fibonacci. La pièce entière compte 152 x 4 + 1 temps, soit 609, ce qui donne déjà une excellente approximation du nombre d'or, fibonaccienne (609/377 = 21/13, 13 et 21 termes de rangs 7 et 8 dans la suite de Fibonacci), mais la noire finale a un point d'orgue qui en fait aisément une blanche à l'exécution, et 610 n'est autre que le nombre de rang 15 dans la suite de Fibonacci. Le rapport 610/377 donne une approximation du nombre d'or de l'ordre de deux millionièmes, et la musique exécutée n'est évidemment pas strictement métronomique, si bien qu'on peut imaginer l'idéal. A ce niveau, l'oeuvre durant environ 9 minutes, la différence avec l'idéal est de l'ordre du millième de seconde...

On peut aussi considérer que l'accord de la mesure 58, début de la mesure 153, est suivi d'un soupir dans toutes les voix, et le prendre en compte mène encore à 610 temps totaux.

Qui plus est, le choix de la tonalité, sol mineur, g en allemand, peut offrir une autre lecture DSG:

La musique écrite s'achève mesure 95 sur un accord de dominante de sol, Ré majeur, D en allemand, suivi de ce fameux silence, Schweigen en allemand. Le Da Capo mène à l'accord final de sol mineur, g en allemand, D S g donc.

Si je suis loin d'être convaincu par l'analyse du total des notes du Choeur par Van Houten & Kasbergen, je suis fort troublé par leur étude des paroles du Christ dans cette même Passion selon Saint-Jean. Elle débute ici, page 150, et on peut passer outre les interdictions de GoogleBooks en tapant les numéros de page désirés dans l'URL (du moins j'y parviens ainsi).

Après le Choeur d'ouverture, pièce libre, le texte des chapitres 18 et 19 de Jean se trouve réparti dans les pièces 2 à 66 de la Passion, récitatifs, arias, choeurs et chorals. Elle s'achève sur deux pièces libres, un choeur et un choral.

Ils ont dénombré 377 notes chantées par Jésus, et je l'ai vérifié, réparties en 15 interventions. Ne connaissant pas le 14e Fibonacci, ni n'ayant dénombré les noires de la musique écrite du Choeur, ils ne voient pas de signification directe à ce nombre.

Ils isolent les paroles 6 et 7, où Jésus parle de son enseignement, et Bach aurait selon eux choisi de les placer dans la pièce numéro 14 (Bach!), un récitatif dont elles occupent les mesures 25 à 36 incluses, puis 43 à 46. La somme des numéros de ces mesures est 544, le nombre clé de l'épitaphe de Christian Rosencreutz, essentiel dans leur étude.

Dans cette pièce 14, les silences répartissent la parole 6 en 10 fragments, la parole 7 en 4 fragments, 14 en tout donc (Bach!).

Ils trouvent significatif que l'ensemble de la parole 7 est une question, en 28 notes, tandis que la 7e section de la parole 6 est une autre question, en 7 notes, et ils affirment que Bach a utilisé le texte évangélique pour souligner dans cette pièce 14 sa mort un 28/7, le 28 juillet 1750, puisque cet être hors du commun connaissait cette date depuis longtemps.

1750 est lu dans les rangs de ces fragments : les 7 notes sont dans le fragment 7 (!) et les 28 notes dans les fragments 11-12-13-14 de somme 50, soit 7-50 lu (1)750 (note schulzienne : attendu qu’il y a 5 fragments, on pourrait aussi proposer 5x7x50 = 1750 tout rond).

Et il y a plus formidable encore, car les 87 notes restantes de la parole 6 correspondent à la valeur de TODESTAG, "jour du décès", et les 255 notes des 13 autres paroles à SIEBZEHNHUNDERTFÜNFZIG, "dix-sept cent cinquante" (note schulzienne : il y a 65 notes avant la parole 6, pouvant évoquer les 65 ans de Bach à sa mort).

Les 377 notes se découperaient ainsi en 87-28-7-255: Jour du décès, 28/7 dix-sept cent cinquante. Le décès de qui? Ce serait précisé par les 50 notes séparant les paroles 6 et 7 dans le récitatif,

L'évangéliste chante d'abord 29 notes, réparties en 4 fragments de 9-13-5-2 notes, que Van Houten lit 9-18-2, soit "J. S. B". Viennent ensuite 13 notes du serviteur, puis 8 de l'évangéliste, lues "ac" et "h", soit J.S. Bach pour l'ensemble.

Van Houten a l’honnêteté de remarquer que le texte original de l’Evangile n’a subi aucune violence: « On serait presque tenté d’imaginer que les nombres fondamentaux se rapportant à Bach se trouvent déjà inscrits dans le texte de l’Evangile. », écrit-il, « Mais sans doute est-il plus prudent de considérer qu’il a entrevu les possibilités d’une façon simple et géniale et qu’il les a exploitées. »

Je considère pour ma part qu’il a été ici fort proche d’une vision plus juste que son Bach prophète et rosicrucien. Lorsque certains éléments significatifs d’une œuvre dépassent clairement ce qui peut être attribuable à son créateur, il devient possible de faire l’économie des hypothèses hardies concernant le créateur. Si cela ne mène pas aussitôt à la compréhension totale du phénomène, du moins cette attitude peut-elle éviter de s’égarer définitivement dans des impasses.

Ainsi la présence par « hasard » d’un verset (Jn 18,22) de 29+13 syllabes au cœur des paroles de Jésus me fait me demander si ce n’est pas le même genre de « hasard » qui a conduit aux 29x13 notes de ces paroles, ou aux 29x13 temps écrits du Chœur…

Les 8 syllabes ouvrant le verset suivant (Jn 18,23 ah,bc) peuvent aussi faire sens, car le Choeur interprété compte 377 noires jusqu'au premier temps de la mesure 95, 29x13, puis avec le Da Capo 232 noires jusqu'au point d'orgue de la mesure 58, 29x8. 29, c'est aussi la valeur des notes DSG ouvrant ces deux parties.

Si Bach n'a rien changé aux paroles du Christ, c'est lui qui est responsable des 377 notes, car ces paroles comptent 360 syllabes, et ce sont des modulations sur 7 syllabes qui sont responsables de l'ajout de 17 notes, 7 syllabes appartenant à 4 mots (darob, käm(pfen), meine, vollbracht).

La première syllabe modulée est la 229e de ces 360, ou 229e des 377 notes, or le point d'orgue de la 58e mesure du Choeur est aussi le 229e temps parmi les 377 jusqu'au 1er temps de la mesure 95, avant le silence de 3 temps et la reprise Da Capo..

Les 2 syllabes de darob sont modulées sur 5 notes, achevant une mesure, en conséquence les 34 premières mesures où figurent les paroles du Christ comptent 233 notes, avec la mesure 34 marquant la première modulation, les 24 autres 144, 144 et 233 étant les deux Fibonacci précédant 377.

Van Houten analyse aussi les notes chantées par le Christ dans la Passion selon Saint Matthieu, 875 en tout (je n'ai pas vérifié).

J'imagine qu'il y a diverses modulations, mais il n'analyse que les appogiatures, au nombre de 4, dont 2 dans un même fragment, où les appogiatures sont les notes ais et g, de valeurs 28 et 7, encore le 28/7.

Si l'interprétation Deo soli gloria de DSG est satisfaisante, je suis troublé par le fait que les deux premières notes du premier instrument entrant soient D et G, et que les deux points d'orgue du choeur soient l'accord de D majeur, mesure 95, et l'accord de g mineur mesure 153, nombre évoquant les 153 poissons de l'Evangile de Jean (21,11), associés à la résurrection de Jésus.

Car les lettres D et G sont en hébreu daleth et gimel, ד et ג, formant le mot דג, dag, "poisson". Je n'imagine pas que Bach ait pratiqué l'hébreu, mais je n'imagine pas non plus que les fantastiques supputations de Van Houten et d'autres soient directement liées à des intentions de Bach, aussi je ne m'interdis rien...

Dans l'alphabet sémitique, daleth et gimel sont les lettres de rangs 4 et 3, mais dans l'alphabet occidental, D et G ont les rangs 4 et 7, et la Passion selon Saint Jean a été composée pour le Vendredi saint 1724, qui était un 7 avril, 7/4.

Certaines exégèses du nombre johannique 153 sont basées sur le fait que ce nombre est la somme des 17 premiers entiers. Il est notamment avancé la valeur 17 d'une forme du mot "poisson", hadaga, présente dans le livre de Jonas. Le passage de 3 jours dans le ventre du "grand poisson" a été vu comme une annonce de la résurrection le troisième jour, le signe de Jonas.

Le poisson a par ailleurs été un signe de reconnaissance parmi les premiers chrétiens, surtout parce que "poisson" est en grec ΙΧΘΥΣ, acrostiche de Ιησουσ Χριστοσ Θεου Υιος Σωτήρ, « Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur ».

Le choeur mentionne Gottes Sohn, « Fils de Dieu », le nom même Jésus, Yeshoua, signifie « Dieu sauve ». On trouve dans le choral final O Gottes Sohn, mein Heiland und Genadenthron, Herr Jesu Christ, « ô fils de Dieu, mon sauveur et trône de grâce, Seigneur Jésus Christ », or les initiales des mots grecs correspondant à « Fils de Dieu Sauveur», ΘΥΣ, théta-upsilon-sigma, somment dans l'alphabet numéral grec 609, le nombre total de temps du Chœur exécuté.

J’ai imaginé plus haut porter ce nombre à 610, le Fibonacci de rang 15, et il se trouve que les initiales de Jésus Christ, ΙΧ, iota-khi, deux premières lettres du poisson grec, somment dans l'alphabet grec 610.

Le rapport entre le Christ et Fibonacci ne se limite pas à ces initiales, car les valeurs des mots grecs IHSOUS et XRISTOS sont 888 et 1480, dont le rapport se simplifie en 3/5es, rapport fibonaccien qui suffit souvent à Guy Marchand pour signifier une présomption dorée, par exemple pour le Choeur où il compte 95 mesures écrites, et 57 pour le Da Capo, 5 et 3 fois 19.

En latin les noms IESUS et CHRISTUS ont les valeurs 70 et 112, dont le rapport se simplifie aussi en un rapport fibonaccien, 5/8es, meilleur que le 3/5es grec.

J'ai aussi parlé du Clavier Bien Tempéré (CBT) au cours du Métaclassique, et notamment d'un point qui pouvait faire écho au Choeur, mais je n'ai pas osé prolonger cet écho jusqu'à ce qui semble par trop exagéré.

Les seuls diptyques du premier cahier où le Prélude est en rapport d'or avec la Fugue, selon les nombres de mesures, sont les 14 et 24. Douglas Hofstadter a dessiné les lettres Bach de telle façon qu'un quart de tour les transforme en FUGA, et bien des fugues de Bach sont introduites par l'italien Fuga...

Il se trouve que les fugues 14 à 24 totalisent 610 mesures, le Fibo d'ordre 15 que j'avais envisagé comme nombre de temps du Choeur, en doublant la noire finale marquée d'un point d'orgue.

Les 610 mesures de ces 11 fugues se répartissent en 377 pour les 7 premières, et 233 pour les 4 dernières, les Fibos 14 et 13 également envisagés comme découpant le Choeur sur les accords D et g, écho au poisson hébreu DG.

Les tonalités des diptyques 14 et 24 sont fa# mineur et si mineur, en allemand fis et h, ainsi la série 14-24 est aussi fis-h, fish étant le poisson anglais (Fisch en allemand).

Alors voici l'aberration suprême: j'ai joué plus haut avec les valeurs 610-609 des lettres grecques ΙΧ-ΘΥΣ, et, sans trop de bidouillage, on pourrait lire dans ces 11 fugues du CBT de 1722 et dans le Choeur de 1724

fish (poisson anglais) + דג, dag (poisson hébreu) = ΙΧ-ΘΥΣ (poisson grec)

610 mesures + 609 temps = 1219

C'est le cas de parler de "poisson d'or", en hébreu דג זהב, dag zehav, le mot "or" ayant en hébreu la valeur bachienne 14.

Bach signifie "rivière"; c'est probablement une rivière poissonneuse...

De même que d (raie) est la quinte de g (sole), fis (fa dièse) est la quinte de h (poisson-scie).

J'avais consacré en 2004 toute une page aux diptyques 14 à 24 dans les deux cahiers du CBT, mais bien des rebonds apparaissent aujourd'hui.

Dans l'optique "poisson", le découpage des 11 fugues en 7 et 4 évoque à nouveau les lettres G et D, formant le poisson hébreu, DG.

610 est toujours la valeur des initiales grecques ΙΧ de Jésus CHrist, mais les lettres latines identiques sont aussi les chiffres romains formant XI, 11.

Alors que les valeurs des noms allemands des nombres 14 et 24 donnaient un beau résultat, je ne m'étais pas intéressé en 2004 au nombre 11, en allemand elf,

E L F = 5-11-6,

or je privilégiais alors un découpage 5-6 des 11 Préludes, totalisant 297 mesures, 11 fois 27, valeur de l'allemand Tag, "jour".

Le découpage 5-6 fait apparaître 135 et 162, 5 et 6 fois 27. Les rangs 14 à 18 ont pour somme 80, or le "jour" de naissance de Bach est un 21 mars, 80e "jour" de l'année.

Les rangs 14 à 24 ont pour somme 209, or le "jour" de la mort de Bach sera un 28 juillet, 209e "jour" de l'année.

Il y avait d'autres relations pouvant illustrer ce thème cher à Van Houten, mais j'avais autre chose à propos du découpage des Fugues en 7-4, développé ailleurs que sur la page de 2004.

Les 7 premières Fugues comptent donc 377 mesures, 377 qui est la valeur de l'hébreu שבעה, sheva'a, "sept". Bach a donné à son CBT un titre en 24 lettres, Das wohltemperirte Clavier, ce qui était probablement voulu.

Je n'imagine guère cependant qu'il ait été délibéré qu'aux 4 dernières Fugues correspondent les lettres VIER, "quatre" en allemand.

J'avais probablement jadis additionné 377 à la valeur de vier, 51, mais la somme 428 ne m'évoquait rien, or l'an dernier ce nombre a marqué une coïncidence ahurissante.

Ceci s'est produit de plus au moment du billet 428 de Quaternité... Au plus bref, une étape importante de ma recherche a été la découverte fin 1996 que le sonnet Vocalisations de Perec avait pour valeur 6272, un nombre qui fusionne les valeurs 62-72 de ARSENE-LUPIN, présent plusieurs fois dans l'oeuvre de Perec.

L'étape suivante était en 2005, avec la parution du numéro 9 de la revue Formules, où Robert Rapilly donnait 3 grilles en hommage à Perec. La valeur cumulée de ces 3 grilles était 7647, un nombre qui fusionne les valeurs 76-47 de GEORGES-PEREC. Robert m'a certifié que ce n'était pas intentionnel, et je suis assez certain que Perec n'avait d'autre ambition avec Vocalisations qu'un lipogramme de Voyelles de Rimbaud.

Enfin en 2024 j'ai écrit 18 alexandrins de valeur 8190 en hommage à ELISABETH-LOVENDALE = 81-90, personnage de Leblanc. C'était tout à fait délibéré, mais inspiré par la récente découverte que les 9 premiers vers de Vocalisations avaient pour valeur 4095, moitié de 8190.

Je ne connais pas d'autre cas de ce type, et il m'est venu après coup que les valeurs des personnages en cause, 134-123-171, étaient les mêmes que celles des auteurs concernés, 123-171-134 (Georges Perec, Robert Rapilly, et moi-même, Rémi Schulz). La somme est 428, et je remarque que le dernier diptyque du CBT1 affiche les mêmes valeurs que Perec Georges, 47-76.

Frère Sam m'a appris que la "section d'or" se dit en hébreu חתך זהב ou חתך הזהב, le mot "section", חתך, ayant pour valeur 428.

En cours d'écriture de la fin de ce billet, le 16 juillet, au moment d'aborder ces fusionnements, une coïncidence est venue les souligner.

Un hasard m'a fait découvrir le téléfilm Détour mortel (Big Driver, 2014), que j'ai regardé pour l'actrice Maria Bello. La romancière Tess Thorne (Bello) retrouve l'homme qui l'a violée, et le tue, à l'adresse 2440 Hiller Crecent.

2440, c'est le fusionnement du 24-40 doré du diptyque 14 du CBT1. L'heure indiquée par le GPS, 12:03, peut faire penser au 123 de l'autre diptyque doré, le 24.

Ce 24-40 me rappelle qu'en novembre dernier, j'ai consacré 3 billets à Bach, où il était notamment question du CBT1. Le 2 décembre, j'ai eu la curiosité de consulter les statistiques, ce qui m'a fait remarquer 24 et 40 visites des deux billets les plus récents.

Je rappelle que mon ancien site Bach compte de nombreuses pages...

...et qu'il y en a quelques autres sur mes divers blogs, notamment

388!!!, qui fait le point sur la récente découverte de la suite bachienne dont le 8e terme est 388.

21-38 GOTT mit BACH, actualisant une ancienne page

Commentaires

Enregistrer un commentaire